Auteur

Un enseignant passionné par le numérique

Je m’appelle Vincent Backeljau, et je suis enseignant en 5e et 6e primaire à l’Institut de l’Annonciation, à Schaerbeek. En tant que référent numérique de mon école, j’ai à cœur de partager mon expérience et mes découvertes avec d’autres enseignants.

Mon objectif est de fournir des ressources concrètes et adaptées, permettant à chaque enseignant d’intégrer les technologies dans ses pratiques, tout en valorisant une approche pédagogique équilibrée, ouverte à tous les outils, qu’ils soient libres ou propriétaires.

Introduction

Depuis plusieurs années, je m’interroge sur la manière dont l’intelligence artificielle peut devenir un véritable allié pédagogique, sans jamais remplacer la créativité des élèves. Dans cet article, je souhaite partager une expérience menée dans ma classe : l’utilisation de l’IA pour prolonger et valoriser des productions artistiques, en leur donnant une nouvelle dimension. Cette activité a pris appui sur la découverte de l’art engagé et de l’artiste Banksy, et elle s’est conclue par un usage ciblé de l’IA « Google Banana Nao » (aujourd’hui officiellement connue comme Gemini 2.5 Flash Image). L’objectif était clair : augmenter les œuvres des élèves sans les dénaturer. Concrètement, le produit final prend la forme d’une photographie de l’école dans laquelle le dessin de l’élève apparaît comme s’il avait été réellement peint sur le mur choisi. Les photos générées seront ensuite imprimées en grand format et affichées sur les murs correspondants, créant une exposition à la fois réelle et virtuelle. Un QR code accompagnement les œuvres : ils permettront d’entendre un audio descriptif réalisé par les élèves, comme une visite guidée. L’activité a été réalisée dans ma classe verticale de 5e et 6e primaire à l’Institut de l’Annonciation et, une fois finalisée, toutes les productions seront publiées sur notre journal d’école en ligne, le JPE.

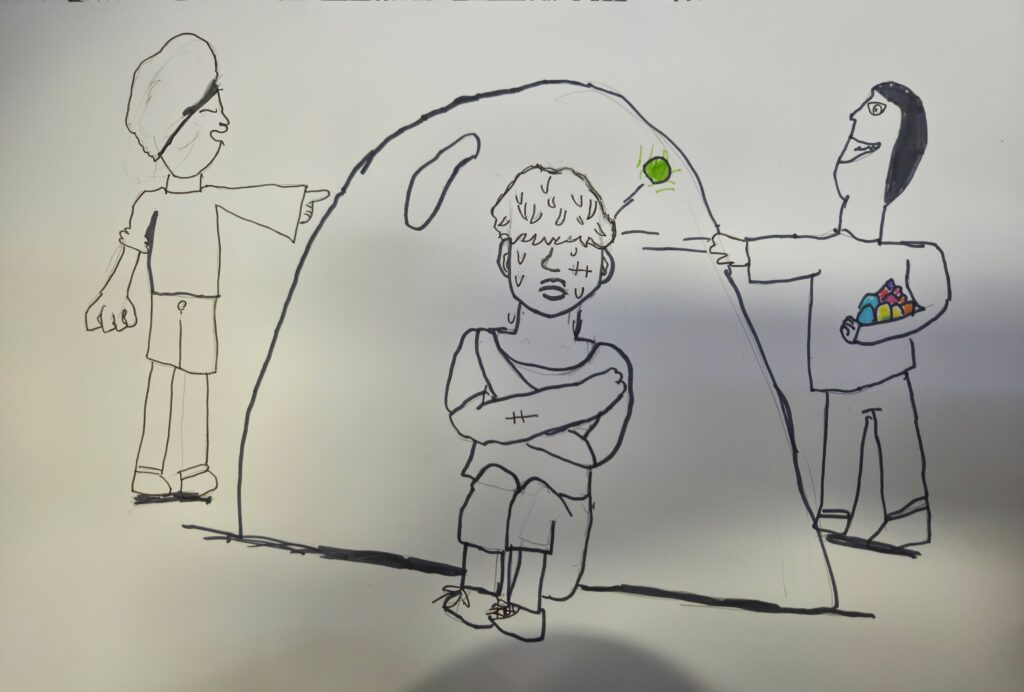

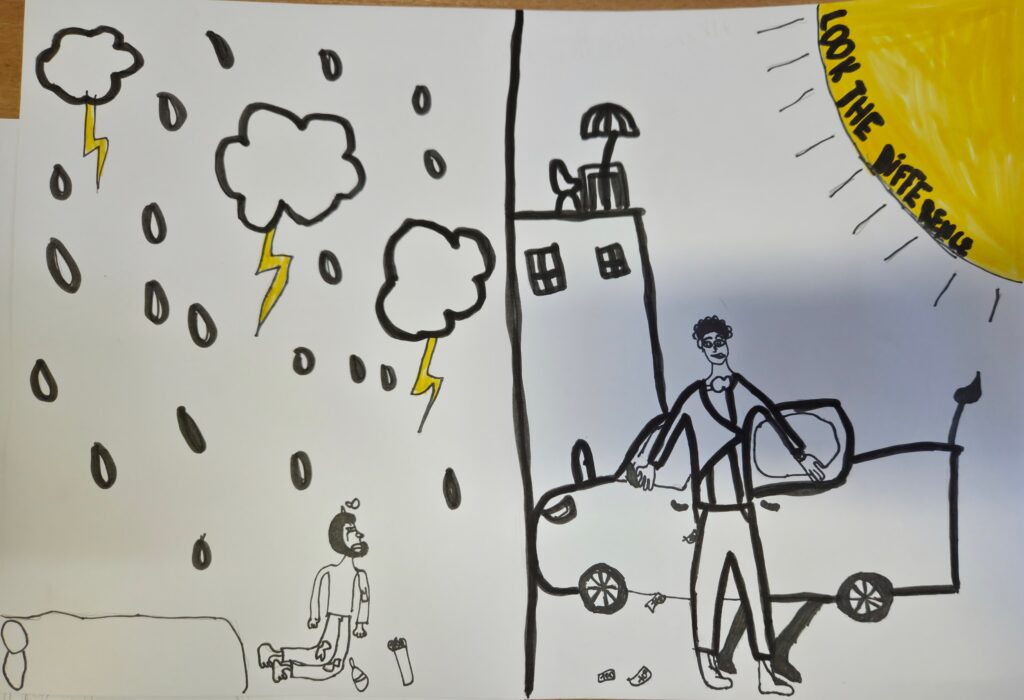

Exemples :

Découverte de l’art engagé et de Banksy

Pourquoi l’art engagé ?

J’ai choisi de partir de l’art engagé parce qu’il constitue une formidable porte d’entrée pour aborder des enjeux citoyens et sociaux en classe. L’art engagé ne se limite pas à une esthétique : il porte un message, il interroge, il dérange parfois, mais toujours dans le but de faire réfléchir. Pour des élèves de 10 à 12 ans, c’est une découverte essentielle : ils comprennent qu’une œuvre peut être porteuse de sens et qu’ils ont eux-mêmes la possibilité d’exprimer une opinion à travers l’art.

Pourquoi Banksy ?

Banksy est sans doute l’un des artistes contemporains les plus accessibles et percutants pour des élèves. Son style, fondé sur le pochoir, est simple et reconnaissable, mais ses œuvres sont d’une force symbolique incroyable.

- Dans Flower Thrower (2003), il représente un homme lançant un bouquet de fleurs : un appel à la paix qui détourne les codes de la violence.

- Dans Flying Balloon Girl (2005), il montre une fillette portée par des ballons, peinte sur le mur de séparation en Palestine : une image universelle de liberté et d’aspiration.

Ces exemples ont permis d’illustrer aux élèves que l’art peut critiquer, interroger et inspirer tout en restant accessible. L’anonymat de Banksy, son humour parfois mordant et sa capacité à détourner les symboles culturels en font un modèle puissant d’art engagé.

Mise en œuvre de l’activité

L’activité s’est déployée en plusieurs étapes successives :

- Découverte et analyse : lecture et discussion autour d’œuvres de Banksy et de la notion d’art engagé.

- Production plastique : chaque élève a créé une œuvre sur papier, en choisissant un thème d’engagement et en cherchant à l’exprimer de manière symbolique, sans être trop explicite.

- Réflexion citoyenne : les élèves ont réfléchi à la question suivante : « Si ton œuvre devait être affichée dans l’école, sur quel mur devrait-elle se trouver et pourquoi ? » Cette réflexion a ouvert le champ à des discussions sur l’usage des espaces communs, les règles de respect et l’impact qu’une œuvre peut avoir dans un lieu précis.

- Prise de vue : armés d’un appareil photo, les élèves ont photographié individuellement le mur choisi. Ce moment a permis de recontextualiser l’école comme un espace partagé et de réfléchir à l’importance de chaque lieu.

- Intégration numérique via l’IA : j’ai ensuite utilisé l’IA pour fusionner l’œuvre sur le mur photographié, de manière à créer une image réaliste où le dessin semblait réellement peint sur le mur.

Pourquoi avoir choisi l’IA Google Banana Nao ?

Parmi les nombreuses solutions disponibles, j’ai volontairement choisi d’utiliser l’IA connue sous le nom de Google Banana Nao (désormais Gemini 2.5 Flash Image). Cet outil, développé par Google, est spécialisé dans la génération et l’édition d’images. Il permet non seulement de fusionner des visuels, mais aussi de préserver la cohérence des sujets, de gérer la lumière et les perspectives, et d’appliquer des styles ou textures avec une grande précision. Son intérêt réside également dans sa rapidité d’exécution et dans la transparence de son fonctionnement grâce au watermark et au système SynthID intégrés. Ces caractéristiques en font un outil particulièrement adapté au contexte scolaire, où le temps est limité et où la question de l’éthique numérique est centrale.

Plusieurs raisons expliquent donc ce choix :

- Respect de l’œuvre originale : contrairement à d’autres IA qui réinterprètent ou stylisent, Banana Nao permet de préserver fidèlement le dessin de l’élève.

- Fusion réaliste : sa capacité à combiner deux images (le dessin et la photo du mur) en tenant compte de la lumière, de la perspective et des textures donne un rendu crédible.

- Rapidité d’exécution : quelques secondes suffisent pour générer un résultat, ce qui rend l’outil utilisable dans un cadre scolaire sans y consacrer des heures.

- Qualité professionnelle : le rendu est bluffant de réalisme et met en valeur les créations des élèves.

- Transparence et sécurité : les images produites sont marquées par un watermark visible et un identifiant numérique (SynthID), ce qui garantit une traçabilité, importante pour un usage citoyen et éthique de l’IA.

En somme, cette IA répond parfaitement à mon intention : augmenter sans dénaturer.

Enjeux et intérêts pédagogiques

Avant de détailler les apports concrets dans différents domaines, il est important de rappeler que cette activité s’inscrit dans une approche transversale. Elle a permis de croiser des apprentissages artistiques, citoyens et numériques, tout en renforçant la motivation des élèves. Voici les principaux bénéfices que j’ai pu observer :

Artistiques

- Découvrir l’art engagé et ses codes.

- Expérimenter l’expression symbolique et visuelle.

- Valoriser la créativité individuelle.

Citoyens

- Réfléchir à l’usage de l’espace scolaire.

- Comprendre que l’art peut s’inscrire dans un espace partagé et influencer les comportements.

- Aborder des questions de respect, de responsabilité et de communication citoyenne.

Numériques

- Découvrir un usage créatif et responsable de l’IA.

- Développer la capacité à réaliser une photographie pertinente et réfléchie du lieu choisi.

- Comprendre le rôle des outils numériques comme amplificateurs de sens.

- Initier une réflexion critique sur ce que fait l’IA (et ce qu’elle ne fait pas).

Motivation et épanouissement

- Renforcer la fierté et l’estime de soi en voyant son œuvre « exposée » dans l’école.

- Stimuler l’engagement et la créativité.

- Offrir une expérience de projection concrète, presque tangible.

L’apport spécifique de l’IA

L’IA joue ici un rôle d’amplificateur pédagogique. Elle ne crée rien à la place des élèves : elle met en scène et valorise leurs productions. Grâce à elle, les élèves peuvent visualiser leurs œuvres dans un contexte réel, ce qui donne une dimension supplémentaire à leur travail. Elle devient ainsi un outil de projection et de simulation, qui ouvre des discussions sur la réalité, la fiction, et la puissance des images.

Au-delà de cette mise en valeur, l’IA a permis d’aborder en profondeur plusieurs aspects pédagogiques :

- Compréhension du processus créatif : en comparant le dessin original et sa version projetée, les élèves ont perçu l’importance du support et du contexte dans la réception d’une œuvre.

- Analyse critique des images : la simulation a ouvert le débat sur ce qui est réel, ce qui est virtuel, et sur la manière dont une image peut influencer nos perceptions.

- Citoyenneté numérique : l’usage de l’IA a été l’occasion de parler de transparence (watermarks, SynthID) et de responsabilité dans la diffusion d’images créées par des algorithmes.

- Compétences techniques : les élèves ont découvert comment un outil numérique peut enrichir une production artistique sans en modifier l’essence.

Cette étape a donc constitué le cœur de la démarche : montrer que l’IA, bien utilisée, peut renforcer la créativité, encourager la réflexion critique et relier l’art, la citoyenneté et le numérique dans une même dynamique d’apprentissage.

Pour aller plus loin

- Exposition virtuelle : créer un site ou un livre numérique rassemblant les œuvres augmentées, accompagnées des explications des élèves.

- Débat citoyen : organiser une discussion autour de la place de l’art dans l’école et des limites à poser.

- Exploration de l’IA : initier les élèves à la formulation de prompts et à la réflexion sur les biais ou erreurs possibles de l’IA.

- Projets collaboratifs : échanger avec d’autres classes pour comparer les choix d’espaces, de thèmes et de messages.

Conclusion

Cette expérience montre combien l’IA peut être un atout pédagogique puissant lorsqu’elle est utilisée avec discernement. Elle n’a pas remplacé les élèves : elle a prolongé leur créativité, elle l’a rendue visible et tangible dans l’espace de l’école. L’art engagé et Banksy ont offert le cadre pour réfléchir, l’IA a permis de projeter et valoriser les œuvres. Ensemble, ces dimensions ont fait de cette activité un moment fort d’apprentissage artistique, citoyen et numérique.

La démarche se prolongera par une exposition réelle : les photos générées par l’IA, imprimées en grand format, seront accrochées sur les murs mêmes que les élèves avaient choisis, créant un dialogue saisissant entre la projection virtuelle et l’espace réel. Ce moment collectif offrira à toute la communauté scolaire l’occasion de découvrir, de s’interroger et de débattre autour des créations des élèves.

Cette conclusion ouvre également une perspective plus large : l’IA devient ici un levier pour renforcer le lien école‑famille, en donnant aux parents et aux visiteurs l’opportunité de voir concrètement le fruit du travail des élèves. Elle souligne aussi l’importance de former les enfants à une utilisation critique et créative des technologies, loin d’un usage purement consommateur. Enfin, cette expérience rappelle que l’école peut être un lieu d’innovation et d’expérimentation, où tradition artistique et outils numériques se rencontrent pour enrichir l’apprentissage.

C’est précisément là que réside l’avenir de l’IA à l’école : augmenter sans remplacer, enrichir sans dénaturer, ouvrir sans enfermer.